- 2025年10月14日

糖尿病のための食事プラン!血糖値を安定させるコツ5選!!

こんにちは。丹野内科・循環器・糖尿病内科の田邉優希です。糖尿病と診断されたとき、多くの患者さんが「これからの食事はどうすればいいの?」と不安になります。適切な食事管理は血糖値コントロールの要となり、糖尿病の合併症予防に大きく貢献します。この記事では、日常生活で無理なく実践できる血糖値を安定させるための食事のコツを5つご紹介します。ぜひ参考になさってください。

目次

- 糖尿病と食事の深い関係

- 血糖値を安定させるコツ1:食物繊維を積極的に摂る

- 血糖値を安定させるコツ2:炭水化物の質と量に注目

- 血糖値を安定させるコツ3:食べる順番を工夫する

- 血糖値を安定させるコツ4:規則正しい食事のリズムを保つ

- 血糖値を安定させるコツ5:適切な水分補給と調理法の工夫

- まとめ:日常に取り入れやすい血糖コントロールの秘訣

糖尿病と食事の深い関係

糖尿病は血液中のブドウ糖(血糖)が高くなる病気です。何をどのように食べるかが血糖値に直接影響します。

食事療法は糖尿病治療の基本であり、どんなに良い薬を使っていても、食事がコントロールできていなければ血糖値の安定は難しいです。

なぜ血糖値の安定が重要なのか

血糖値が高い状態が続くと、血管や神経にダメージを与え、様々な合併症を引き起こします。代表的なものには、

- 網膜症:視力低下や失明の原因に

- 腎症:腎機能の低下から透析のリスクも

- 神経障害:手足のしびれや痛みが生じる

- 心筋梗塞や脳卒中:命に関わる事態にも

これらの合併症を予防するためにも、血糖値の急激な上昇を抑え、安定した状態を保つことが不可欠なのです。

合併症に関しては過去のブログをご覧ください。

「糖尿病の合併症。腎障害はなんでおこるの?腎障害予防はできるの?」

血糖値を安定させるコツ1:食物繊維を積極的に摂る

食物繊維の驚くべき効果

食物繊維は消化されにくく、腸内で水分を含んで膨らむ性質があります。これにより、食後の血糖値の急上昇を防ぐ効果があるのです。

食物繊維には大きく分けて水溶性と不溶性の2種類があります。

- 水溶性食物繊維:血糖値の上昇を緩やかにし、コレステロールの吸収を抑える効果があります。

- 代表的な食品:海藻類、こんにゃく、りんご、オクラなど

- 不溶性食物繊維:腸の蠕動運動を促進し、便通を改善する効果があります。

- 代表的な食品:玄米、全粒粉パン、ごぼう、きのこ類など

日常での取り入れ方

- 白米に雑穀や玄米を混ぜる

- 野菜から食べる習慣をつける

- サラダにきのこ類や海藻を加える

- おやつは果物か無糖ヨーグルトにする

- 食物繊維の粉末サプリメントを取り入れる

1日の目標摂取量は20〜25g程度。普段の食事に少しずつ工夫を加えることで、無理なく摂取量を増やすことができます。

血糖値を安定させるコツ2:炭水化物の質と量に注目

すべての炭水化物が悪者ではない

炭水化物は体のエネルギー源として重要な栄養素です。しかし、糖尿病の方は摂取する炭水化物の「質」と「量」に注意が必要です。

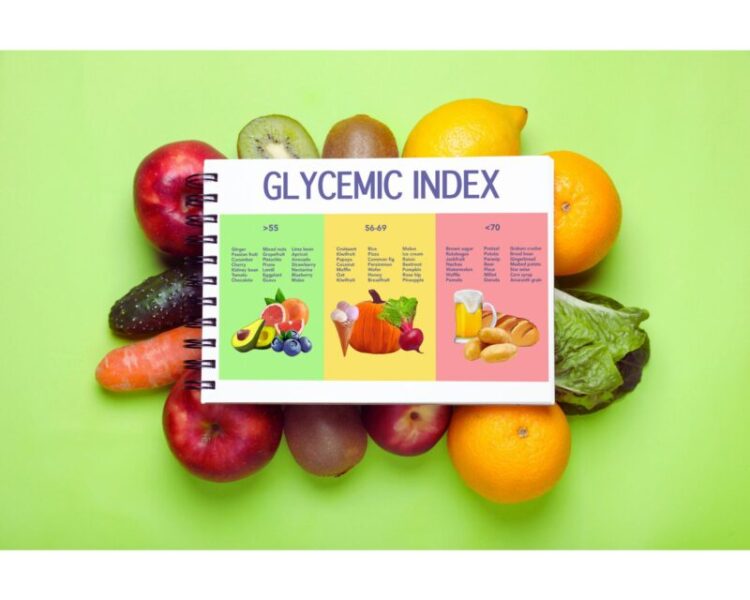

GI値(グリセミック・インデックス)を知ろう

GI値とは、食品に含まれる炭水化物が血糖値を上げる速度を示す指標です。GI値が低い食品は血糖値がゆっくり上昇するため、糖尿病の方に向いています。

低GI食品の例:

- 玄米(白米よりGI値が低い)

- 全粒粉パン

- さつまいも(じゃがいもより低い)

- オートミール

- そば

- 大豆製品

炭水化物の適切な摂り方

- 一食あたりの炭水化物量を把握する(茶碗1杯の白米で約55g)

- 主食の量を減らし、代わりにたんぱく質や野菜を増やす

- 白米より玄米、食パンより全粒粉パンを選ぶ(白より色付きのもの、と覚える)

- 炭水化物だけの食事を避け、たんぱく質や脂質、食物繊維と組み合わせる

- 夜遅い時間の炭水化物摂取は控える

適切な炭水化物摂取量は、年齢、性別、活動量、肥満度などによって異なります。クリニックでは個々の患者さんに合わせた摂取量をアドバイスしていますので、お気軽にご相談ください。

血糖値を安定させるコツ3:食べる順番を工夫する

なぜ食べる順番が重要なのか

同じ食事内容でも、食べる順番を変えるだけで食後の血糖値の上昇具合が大きく変わることをご存知でしょうか?

食事の最初に野菜やたんぱく質を摂ることで、胃の中での食物の滞留時間が長くなり、炭水化物の消化吸収がゆっくりになります。その結果、食後の血糖値の急上昇を抑えることができるのです。

理想的な食事の順番

- 最初に野菜(特にサラダなど食物繊維の多いもの)

- 次にたんぱく質(肉、魚、豆腐など)

- 最後に炭水化物(ご飯、パン、麺類など)

この順番で食べることで、食後1〜2時間の血糖値ピークを約20〜30%低く抑えられるという研究結果もあります。ただし食事摂取量の少ない高齢者などは野菜ファーストをするとエネルギー不足になる可能性があるので注意が必要です。

実践のポイント

- 食事前にサラダを一皿用意する習慣をつける

- 外食時も最初にサラダや野菜の小鉢から食べる

- 弁当を持参する場合は、野菜のおかずから食べる

- 忙しい朝でも、ゆで卵や納豆などのたんぱく質を先に一口食べてから主食を食べる

この「食べる順番療法」は特別な食材を用意する必要がなく、普段の食事で簡単に実践できるのが大きなメリットです。

血糖値を安定させるコツ4:規則正しい食事のリズムを保つ

食事の時間と回数が血糖値に与える影響

不規則な食事をすると血糖値の変動が大きくなります。例えば、朝食を抜いて昼食を大量に摂ると、急激な血糖値の上昇を招き、膵臓のインスリンの分泌にも負担をかけます。

理想的な食事のリズム

- 一日三食、規則正しく摂る

- 朝食・昼食・夕食をほぼ同じ時間に摂ることで体内時計が整い、代謝も安定します

- 食事の間隔は4〜5時間程度に

- あまりに長い間隔をあけると、次の食事に反動で過食しがちになります

- 就寝3時間前までに夕食を終える

- 寝る直前の食事は、消化不良や翌朝の高血糖の原因になります

- 間食を上手に取り入れる

- 血糖値が下がりすぎるのを防ぐために、少量の間食を取り入れるのも有効です

- 無糖ヨーグルト、ナッツ類、チーズ、高カカオチョコレートなど

実践のポイント

- 朝は少しでも良いので必ず何か食べるようにする

- 時間がない時のために、低GIの簡単な食べ物を常備しておく

- 食事の記録をつけて、自分の生活リズムを把握する

規則正しい食事は、血糖値の安定だけでなく、生活習慣の改善にもつながります。

血糖値を安定させるコツ5:適切な水分補給と調理法の工夫

水分補給の重要性

適切な水分補給は血液の濃度を適正に保ち、血糖値の安定にも寄与します。しかし、ジュースや清涼飲料水には多量の糖分が含まれているため注意が必要です。

飲み物の選び方

- 積極的に摂りたい飲み物

- 水

- 無糖のお茶(緑茶、麦茶など)

- 無糖の炭酸水

- 控えたい飲み物

- 果汁100%ジュースも糖分が多いので注意

- スポーツドリンク

- 砂糖入りのコーヒーや紅茶

- アルコール(特に糖分の多いカクテルやリキュール)

調理法の工夫

調理方法を変えるだけでも、食後の血糖値上昇を抑えることができます。揚げる、炒めるではなく、ゆでる、蒸すなどの調理が有効です。

血糖値に優しい調理のポイント

- 酢を活用する

- 酢には食後の血糖値上昇を抑える効果があります

- 酢の物、マリネ、ドレッシングなどで積極的に取り入れましょう

- 油の使い方を工夫する

- 適量の油は炭水化物の吸収速度を遅らせる効果があります

- オリーブオイル、アマニ油など不飽和脂肪酸を多く含む油を少量使用しましょう

- 加熱調理と冷却の活用

- じゃがいもなどでんぷん質の多い食品は、加熱後に冷やすことでレジスタントスターチ(難消化性でんぷん→食物繊維と同じような働きをするといわれています)が増え、血糖値への影響が小さくなるといわれます

- 冷やしたポテトサラダ、冷やご飯のおにぎりなど

- 香辛料の活用

- シナモンやターメリックには血糖値を下げる効果があるとされています

- カレーや紅茶に取り入れるなど、日常的に使ってみましょう

まとめ:日常に取り入れやすい血糖コントロールの秘訣

いかがだったでしょうか?ここまでご紹介した血糖値を安定させるための5つのコツを振り返ってみましょう。

- 食物繊維を積極的に摂る

- 水溶性・不溶性両方の食物繊維をバランスよくとる

- 炭水化物の質と量に注目

- 低GI食品を選び、適量を守る

- 食べる順番を工夫する

- 野菜→たんぱく質→炭水化物の順に

- 規則正しい食事のリズムを保つ

- 一日三食、規則正しく、適切な間隔で

- 適切な水分補給と調理法の工夫

- 無糖の飲み物を選び、調理に工夫を

これらのコツは日常生活の中で無理なく実践できるものばかりです。すべてを一度に取り入れるのは難しいかもしれませんが、できることから少しずつ始めてみましょう。

糖尿病の食事療法は「我慢の連続」と思われがちですが、実は「賢く選ぶ食事法」です。適切な食事管理によって血糖値が安定すれば、合併症のリスクを減らし、より健康的で楽しい毎日を送ることができます。

当院では、患者さん一人ひとりの生活スタイルや好みに合わせた食事プランのご相談も承っております。血糖値の変動が気になる方、食事療法でお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。皆様の健康的な生活をサポートするために、スタッフ一同、お待ちしております。

執筆者プロフィール

丹野内科・循環器・糖尿病内科 副院長 田邉 優希

- 日本糖尿病学会 糖尿病専門医

- 日本内科学会 総合内科専門医

- 日本医師会 認定産業医