- 2025年3月24日

- 2025年4月11日

血糖コントロールは歯ぐきから ~糖尿病と歯周病~

皆さん、こんにちは。丹野内科・循環器・糖尿病内科 副院長の田邉優希です。今回は、意外と知られていない「糖尿病と歯周病の関係」について、専門医の立場からわかりやすくお話しさせていただきます。

糖尿病と歯周病は、お互いに悪影響を及ぼし合う関係にあることをご存知でしょうか。この記事では、糖尿病患者さんに特に気をつけていただきたい歯周病について、その関連性や予防法を詳しく解説します。

目次

そもそも歯周病とは?基礎知識から解説

歯周病は、歯と歯茎の間の溝に住みつく細菌(歯周病菌)による感染症です。初期段階では自覚症状がほとんどないため「サイレントディジーズ」とも呼ばれ、気づかないうちに進行していることが特徴です。実は、日本人の約8割が歯周病に罹患しているとされており、特に40代以降で急増する病気なのです。

歯周病の進行ステージと特徴的な症状

1. 歯肉炎(初期段階)

- 歯茎の発赤や腫れが出現

- 歯磨き時の出血

- この段階では適切なケアで回復可能

- 軽度の口臭が発生

2. 軽度歯周炎

- 歯周ポケットの形成(深さ4mm程度)

- 歯茎の退縮が始まる

- 口臭が気になり始める

- 歯石の形成が目立つように

- 歯と歯の間の隙間が広がる

3. 中等度歯周炎

- 歯のぐらつきが出現

- 歯周ポケットが深くなる(深さ6mm程度)

- 骨吸収が進行

- 歯茎からの出血が頻繁に

- 食べ物が歯の間に詰まりやすくなる

4. 重度歯周炎

- 著しい歯のぐらつき

- 歯の喪失リスクが高まる

- 重度の骨吸収

- 膿が出て口臭が悪化

- 噛み合わせが変化

- 発熱など全身症状が出現することも

糖尿病と歯周病は「悪循環」の関係にある

糖尿病と歯周病は、お互いに悪影響を及ぼし合う関係にあります。実は、糖尿病患者さんの約90%が歯周病を併発しているというデータもあり、両者の関係は非常に密接なのです。また、歯周病が重症化すると、糖尿病の合併症リスクが約3倍に増加するという研究結果も報告されています。

なぜ糖尿病があると歯周病になりやすいの?

糖尿病があると、以下のような理由で歯周病になりやすくなります。

1. 高血糖による血管への影響

- 歯周組織の微小血管が傷つく

- 栄養や酸素の供給が低下

- 歯茎の抵抗力が著しく低下

- 歯周病菌の増殖を促進する環境が形成

- 血管壁の肥厚による血流障害

- 組織の修復能力の低下

2. 免疫機能の低下

- 白血球の機能低下、サイトカインバランスの乱れ、抗体産生能の低下

- 歯周病菌への抵抗力が弱まる

- 感染しやすく、重症化しやすい状態になり、通常より治療に時間がかかる

3. 創傷治癒の遅延

- コラーゲンの合成障害から歯周組織の再生能力の低下

- 血管新生の抑制

- 細胞増殖能の低下、組織修復因子の減少

AGEs(終末糖化産物)の影響

AGEsは糖とタンパク質が過熱されてできた老化物質です。強い毒性を持ち、老化を進行させる原因物質と言われています。高血糖状態が続くと、体内でこのAGEsが増加します。このAGEsは以下のような影響をきたします。

- 歯周組織の炎症を促進

- 組織の弾力性を低下

- 血管壁を傷つける

- 歯周病の進行を加速

- 酸化ストレスを増加

- コラーゲン架橋異常を引き起こす

- 組織の老化を促進

歯周病が糖尿病に与える影響とは?

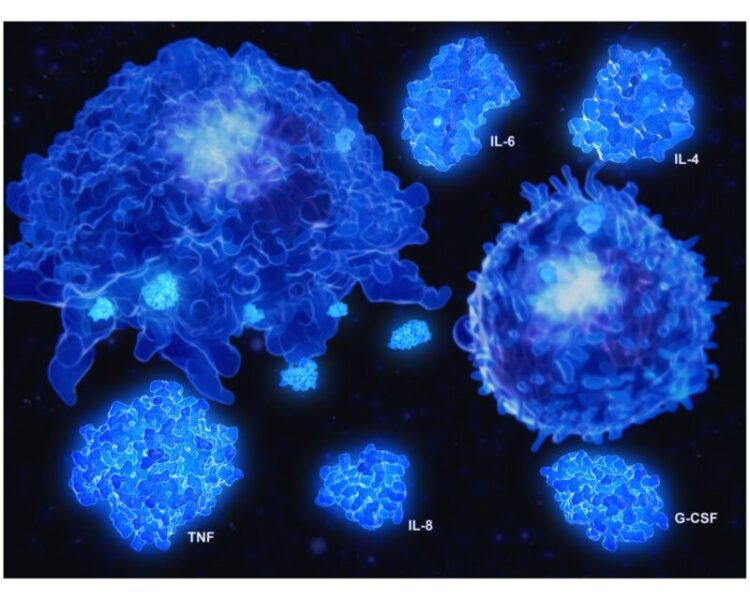

1. 炎症性サイトカイン(体内で炎症反応を促進するたんぱく質)の増加

- TNF-αやIL-6などの炎症性物質が増加

- インスリン抵抗性が高まる

- 脂質代謝異常を促進

- 酸化ストレスの増加

- 血管内皮機能の低下

2. インスリンの働きの阻害

- 細胞のインスリン感受性が低下

- インスリンシグナル伝達の障害

- 糖取り込みの低下

- 肝臓での糖新生の増加

少し難しいですが以上のようなメカニズムにより血糖コントロールは悪化していきます。またそれに伴い合併症の進行にも影響を及ぼしあいます。

1. 細小血管障害への影響

- 網膜症の進行リスク上昇

- 腎症の悪化

- 神経障害の悪化

- 微小循環障害が悪化し組織低酸素状態が促進

2. 大血管障害への影響

- 動脈硬化の促進

- 心筋梗塞のリスク上昇

- 脳卒中の発症リスク増加

- 血管内皮機能障害や血管炎症が慢性化

予防と対策:糖尿病患者さんが気をつけるべきこと

★日常的な口腔ケアが重要です!以下のことに気を付けてみましょう!

1. 適切な歯磨き方法

- 歯ブラシの選び方(毛の硬さ、ヘッドの大きさ)

- 正しい歯磨き圧を守る

- 歯と歯茎の境目を意識した磨き方を心がける

- 磨き残しやすい部分への注意

- 適切な時期に歯ブラシ交換をする

- 1回の歯磨き時間は最低3分以上を守る

- 磨く順序に気を付ける

2. 補助的清掃用具の使用

- 歯間のサイズにあった歯間ブラシを適切な頻度で使用する

- デンタルフロスやタフトブラシ、洗口液を併用する

- 舌ブラシによる舌苔除去を行う

3. 定期的なセルフチェック

- 歯茎の状態観察、ぐらつきがないか確認する

- 口臭のチェック

- 出血の有無確認

- 歯並びの変化や自覚症状の変化に注意する

★合わせて専門的なケアとメンテナンスを必ず行いましょう。

1. 定期的な歯科検診

- 3ヶ月に1回の受診

- 歯のクリーニングや歯周ポケットの測定

- レントゲン検査による骨状態の確認

- 咬合状態のチェック

- 歯石の除去

- 早期発見のための精密検査

2. かかりつけ歯科医との連携

- 糖尿病の状態を歯科医に伝える

- 医科歯科連携が重要

★ほか家庭での生活習慣の改善も大切です。

血糖コントロールについてはまず処方された薬の確実な服用と食事・運動療法の徹底、そして定期的な受診を守るようにしましょう。また睡眠時間の確保やストレスの管理も大切です。

食事療法に関しては下記のブログ記事をご覧ください。

【糖尿病専門医解説】糖尿病の人が食べてはいけないものランキング!!

また重要なのが禁煙です。喫煙により口腔内の免疫力が低下し歯肉の血流障害、創傷治癒の遅延をきたします。治療効果も低下させるため喫煙は百害あって一利なしです。

歯周病の治療について

歯周病の原因は歯に付着した細菌の塊である歯垢であり、歯垢を取り除かなければ、歯周病の進行を食い止めることは出来ません。歯肉炎や軽い歯周病であれば歯垢、歯石を取り除く歯周基本治療だけで治ることもあります。

しかし歯肉の奥に溜まった汚れが歯周基本治療だけで取り除けない場合は歯周外科治療を行います。

歯科医院で機械を使用し歯の表面や根の表面の歯垢を器械で取除いたり、かみ合わせを改善するために歯を適切な形状に削ったりもします。

ほか歯周病が中等度以上に進行した場合は歯茎を切開し、歯根面に付着しているプラークや歯石を除去していきます。また歯周病がさらに進行すると顎の骨や歯根膜などの歯周組織が溶かされてしまうため、歯周組織を再生させる歯周組織再生療法などを行うこともあります。(参考:日本臨床歯周病学会)

かかりつけ歯科医院を必ず見つけておき、治療については充分ご相談いただくことが大切です。

まとめ

糖尿病と歯周病の関係を理解し、適切な予防と治療を行うことは、全身の健康管理において非常に重要です。以下の点を特に意識して、日々のケアを心がけましょう。

- かかりつけ歯科を持ち、定期的な受診をする

- 適切な口腔ケアを行う

- 血糖コントロールの維持

- 生活習慣の改善

- 早期発見・早期治療の心がけ

当院では、糖尿病患者さんの歯周病予防に関する相談も承っております。また、必要に応じて信頼できる歯科医院もご紹介させていただきます。

糖尿病と歯周病の管理でお悩みの方は、お気軽に当院にご相談ください。専門医による適切なアドバイスと治療計画をご提案させていただきます。

ご予約・ご相談は、お電話または当院のWebサイトから承っております。皆様の健康管理のお手伝いができることを、心よりお待ちしております。