- 2025年4月14日

糖尿病予防の鍵は生活習慣!簡単に実践できる方法

こんにちは。丹野内科・循環器・糖尿病内科の田邉優希です。今回は糖尿病の予防やコントロールに最重要である生活習慣の話です。

ご存知の通り、糖尿病は現代社会において急増している生活習慣病の一つです。日本では約1,000万人が糖尿病または予備群と言われており、特に近年では若年層にも増加傾向が見られます。しかし、糖尿病の多くは生活習慣の改善によって予防できることをご存知でしょうか?本記事では、誰でも簡単に実践できる糖尿病予防のための生活習慣改善法をご紹介します。専門医の視点から、科学的根拠に基づいた効果的な予防法をわかりやすく解説していきます。

目次

- 糖尿病とは?基本的な理解からはじめましょう

- 糖尿病の予防に効果的な食事習慣

- 効果的な運動習慣で糖尿病リスクを下げる

- 睡眠とストレス管理も糖尿病予防の重要な要素

- 定期的な健康チェックで糖尿病を早期発見

- 糖尿病予防に役立つ生活習慣のまとめ

糖尿病とは?基本的な理解からはじめましょう

糖尿病は血液中のブドウ糖(血糖)が高い状態が続く病気です。通常、私たちが食事をすると、膵臓からインスリンというホルモンが分泌され、血糖値を適切に調整します。しかし、何らかの理由でインスリンの分泌量が不足したり、効きが悪くなったりすると血糖値が上昇し、糖尿病を発症します。

1型糖尿病と2型糖尿病の違い

糖尿病には主に「1型」と「2型」があります。1型糖尿病は膵臓のインスリン産生細胞が破壊されて発症する自己免疫疾患で、過去のウイルス感染が発症のきっかけとなっている可能性が高いですが原因はまだ解明されていません。

一方、2型糖尿病は全糖尿病患者の約95%を占め、インスリンの分泌低下やインスリン抵抗性(インスリンの効きが悪くなること)によって起こります。2型糖尿病は生活習慣と密接な関係があり、食生活の乱れ、運動不足、ストレス、肥満などが主な原因とされています。本記事では主に予防可能な2型糖尿病に焦点を当てて解説します。

糖尿病の怖い合併症

糖尿病を放置すると、様々な合併症を引き起こします。初期は自覚症状がないこともあり注意が必要です。主な合併症には以下のようなものがあります。

- 糖尿病性網膜症:視力低下や失明の原因になります

- 糖尿病性腎症:腎機能が低下し、最終的に人工透析が必要になることも

- 糖尿病性神経障害:手足のしびれや痛み、感覚異常を引き起こします

- 動脈硬化症:心筋梗塞や脳卒中のリスクが高まります

- 糖尿病性足病変:足の潰瘍や壊疽を引き起こし、最悪の場合は切断が必要になることも

これらの合併症は一度発症すると完全に元に戻すことは難しいため、糖尿病の予防が極めて重要です。

糖尿病網膜症に関しては以前のブログ「怖い糖尿病網膜症!初期症状は?眼科受診を勧めるわけ。」をご覧ください。

糖尿病の予防に効果的な食事習慣

食生活の改善は糖尿病予防の基本です。バランスの良い食事を心がけることで、血糖値の急激な上昇を防ぎ、健康的な体重を維持することができます。

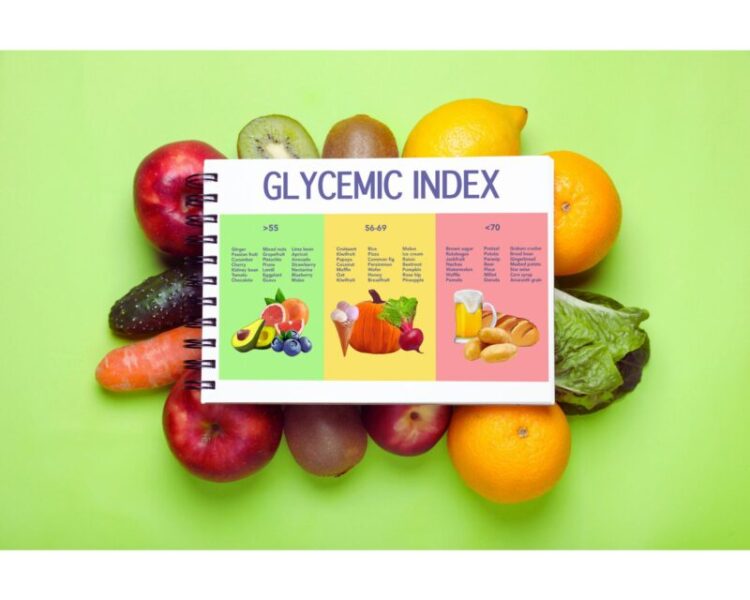

食事の基本原則:低GI食品を選ぼう

GI値(グリセミック・インデックス)という言葉を聞いたことはありますか?これは食品に含まれる炭水化物が血糖値を上げる速度と程度を示す指標です。GI値の低い食品は血糖値の急上昇を抑える効果があります。

低GI食品の例

- 玄米、麦ご飯、全粒粉パン

- 大豆製品(豆腐、納豆など)

- 野菜(特に緑黄色野菜)

- りんご、グレープフルーツなどの果物

- ナッツ類

高GI食品(控えるべき食品)

- 白米、白パン

- じゃがいも

- 砂糖を多く含む菓子類

- 清涼飲料水

控えるべき食品については以前のブログ「【糖尿病専門医解説】糖尿病の人が食べてはいけないものランキング!!」もご覧ください。

食事のタイミングと量:3食規則正しく、腹八分目を心がける

朝ご飯を欠食する方も多いかと思いますが、なるべく1日3食、規則正しく食事をとることが大切です。特に1日のスタートとなる朝食をしっかり摂ることで、一日の血糖値の変動を安定させることができます。また、食べ過ぎは避け、腹八分目を心がけましょう。

食事の順番も重要です。野菜→タンパク質→炭水化物の順で食べると、血糖値の急上昇を抑えることができます。これは、食物繊維を先に摂ることで糖の吸収速度が緩やかになるためです。ただし食事摂取量が少なくなってきている高齢者の場合は野菜から先にとるよりも、タンパク質を先に摂取することが望ましいといわれます。

糖質制限の正しい知識

近年話題の糖質制限ですが、極端な制限は栄養バランスを崩す原因になります。糖質を完全にカットするのではなく、質の良い糖質を適量摂取することが大切です。

一般的には、1食あたりの炭水化物の量を女性は約40g、男性は約50gを目安にすると良いでしょう。例えば、ご飯なら茶碗小盛り1杯(約150g)程度です。

糖尿病に対する糖質制限の詳細に関しては以前のブログ「糖尿病の食事療法について。糖尿病に糖質制限は有効なの?」をご覧ください。

効果的な運動習慣で糖尿病リスクを下げる

運動は血糖値を下げる効果があり、糖尿病予防に非常に有効です。筋肉はブドウ糖を消費する主要な組織であり、運動によって筋肉を動かすことで血糖値の改善につながります。

有酸素運動と筋力トレーニングの組み合わせが効果的

糖尿病予防には、有酸素運動と筋力トレーニングの両方を行うことが理想的です。

有酸素運動の例

- ウォーキング(1日30分以上)

- 水泳

- サイクリング

- 軽いジョギング

筋力トレーニングの例

- スクワット

- 腕立て伏せ

- 腹筋運動

- ダンベル運動

日常生活に運動を取り入れる簡単な方法

忙しい現代人にとって、まとまった運動時間を確保するのは難しいかもしれません。そんな方は、日常生活の中で少しずつ体を動かす機会を増やしましょう。

- エレベーターやエスカレーターの代わりに階段を使う

- 近距離の移動は車やバスではなく徒歩や自転車を利用する

- テレビを見ながらストレッチや簡単な筋トレを行う

- 家事をしたり、こまめに立ち上がって体を動かす(デスクワーク中は1時間に1回程度)

無理なく続けるためのコツ

運動習慣を定着させるためには、無理なく続けられることが重要です。

- 自分の好きな運動を選ぶ

- 友人や家族と一緒に運動する

- 目標を設定し、達成感を味わう

- 活動量計やアプリを活用して、自分の活動を可視化する

睡眠とストレス管理も糖尿病予防の重要な要素

食事と運動だけでなく、質の良い睡眠とストレス管理も糖尿病予防には欠かせません。睡眠不足やストレスは血糖値を上昇させる要因となります。

良質な睡眠のために実践したい習慣

- 毎日同じ時間に起床・就寝する

- 寝る前のスマートフォンやパソコンの使用を控える(ブルーライトが睡眠を妨げます)

- 寝室は快適な温度と湿度に保つ

- 日中に適度な運動をする(ただし就寝直前の激しい運動は避ける)

- カフェインの摂取は午後3時までにする

ストレスを軽減する効果的な方法

- 深呼吸やリラクゼーション法を実践する

- 趣味や好きなことに時間を使う

- 適度に休息をとる

- 必要に応じて周囲に協力を求める

- マインドフルネスや瞑想を取り入れる

定期的な健康チェックで糖尿病を早期発見

糖尿病は初期段階では自覚症状がほとんどないため、定期的な健康診断を受けることが早期発見・早期治療につながります。

血糖値のセルフチェック方法

自宅でも簡易的に血糖値をチェックすることができます。市販の血糖測定器を使えば、指先から少量の血液を採取して血糖値を測定できます。ただし、正確な診断には医療機関での検査が必要です。

要注意!こんな症状があったら受診を

以下のような症状がある場合は、糖尿病の可能性があるため、早めに医療機関を受診しましょう。

- 喉の渇きが強く、水分をよく摂る

- 頻尿(特に夜間)

- 疲れやすい、だるさを感じる

- 体重の急激な減少

- 視力の低下

- 手足のしびれやむくみ

- 傷の治りが遅い

糖尿病予防に役立つ生活習慣のまとめ

糖尿病予防のために実践したい生活習慣を簡潔にまとめると、以下のようになります。

- バランスの良い食事:低GI食品を中心に、食物繊維を多く含む食事を心がける

- 適度な運動:有酸素運動と筋力トレーニングを組み合わせ、週に150分以上の運動を目指す

- 健康的な体重の維持:通常はBMI22前後、ただし高齢者はもう少し多めが理想です

- 良質な睡眠:7-8時間の十分な睡眠をとる

- ストレス管理:適切なストレス解消法を見つける

- 定期的な健康診断:年に1回は健康診断を受ける

- アルコールと喫煙の制限:過度の飲酒を避け、禁煙を心がける

これらの習慣を総合的に取り入れることで、糖尿病のリスクを大幅に減らすことができます。どれか一つだけでなく、できることから少しずつ生活習慣全体を見直していきましょう。

おわりに:今日から始める糖尿病予防

糖尿病は「気づかないうちに進行する恐ろしい病気です。しかし、適切な知識を持つことで、多くの場合予防することも可能です。

本記事でご紹介した生活習慣改善法は、糖尿病予防だけでなく、全体的な健康増進にも役立ちます。できることから少しずつ始めて、健康的な生活を手に入れましょう。

当院では、糖尿病の予防から管理まで、患者さん一人ひとりに合わせた治療を行っています。家族歴や生活習慣、現在の健康状態を考慮した上で適切な助言、治療をおすすめさせていただきます。

糖尿病について不安や疑問がある方は、ぜひ当院にご相談ください。