- 2025年10月24日

高血圧を放置するとどうなる?循環器内科専門医が解説する重大なリスクと対処法

こんにちは!丹野内科・循環器・糖尿病内科の田邉弦です。

「健康診断で血圧が高いと言われたけれど、特に症状もないし大丈夫だろう」――そんなふうに考えていませんか?

実は、高血圧は「サイレントキラー(静かな殺し屋)」と呼ばれるほど、自覚症状がないまま進行し、ある日突然、命に関わる重大な病気を引き起こす可能性がある疾患です。日本では約4,300万人が高血圧と推定されており、まさに国民病とも言える状態です。この記事では、循環器内科専門医として高血圧を放置することの危険性、そして適切な対処法について、わかりやすく解説いたします。

目次

1. 高血圧とは?基礎知識を理解しましょう

血圧の仕組み

血圧とは、心臓から送り出された血液が血管の壁を押す力のことです。水道のホースに水を流した時、ホースの内側に水圧がかかるのと同じような仕組みです。

血圧は「上の血圧(収縮期血圧)」と「下の血圧(拡張期血圧)」の2つの数値で表されます。例えば「140/90mmHg」と表記された場合、140が上の血圧、90が下の血圧を意味します。

上の血圧や下の血圧に関しては以前のブログ「収縮期血圧と拡張期血圧の違いとは?上の血圧・下の血圧の意味を知ろう!」をご覧ください。

高血圧の診断基準

日本高血圧学会のガイドラインによれば、診察室での血圧測定において、収縮期血圧が140mmHg以上、または拡張期血圧が90mmHg以上の場合を高血圧と診断します。

ただし、1回の測定だけでは判断せず、複数回の測定を行って総合的に判断することが重要です。また、家庭血圧では135/85mmHg以上が高血圧の基準となります。

なぜ高血圧は「サイレントキラー」なのか

高血圧の最も怖い点は、ほとんどの場合、自覚症状がないということです。頭痛やめまい、肩こりなどを訴える方もいらっしゃいますが、これらは高血圧に特有の症状ではありません。

そのため、「体調に問題がないから大丈夫」と思い込み、治療を先延ばしにしてしまう方が多いのが現状です。しかし、症状がないからといって、体の中で何も起きていないわけではありません。

高血圧の症状に関しては以前のブログ「自分の身体に潜むサイレントキラー ~高血圧の症状と対策~」をご覧ください。

2. 高血圧を放置するとどうなるのか

血管へのダメージが蓄積する

高血圧の状態が続くと、常に高い圧力がかかり続ける血管は、徐々にダメージを受けていきます。これは、空気を入れすぎた風船が徐々に伸びて薄くなっていくのに似ています。

具体的には、以下のような変化が起こります。

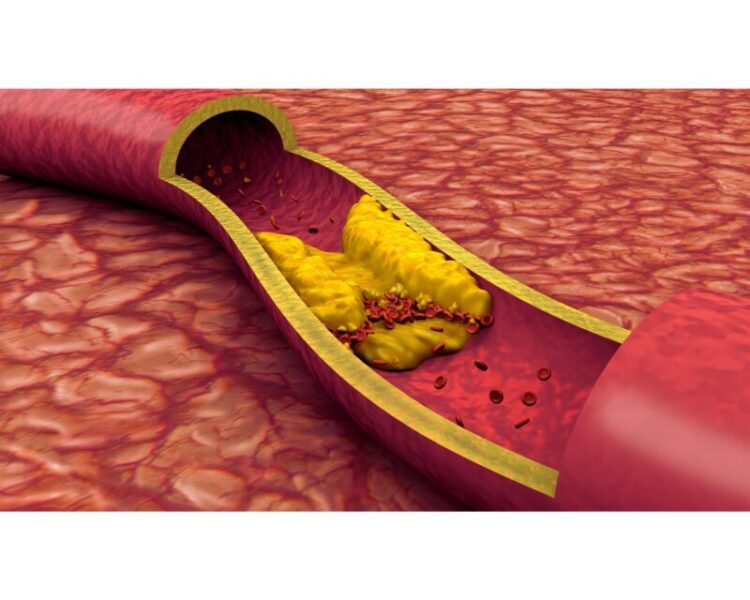

動脈硬化の進行:血管の壁が厚く硬くなり、弾力性を失っていきます。これにより、血液がスムーズに流れにくくなり、さらに血圧が上昇するという悪循環に陥ります。

血管壁の損傷:高い圧力によって血管の内側(内皮細胞)が傷つき、そこにコレステロールなどが溜まりやすくなります。これがプラーク(血管内のこぶ)の形成につながります。

臓器へのダメージ

血管は全身に張り巡らされているため、血管のダメージは様々な臓器に影響を及ぼします。

心臓への影響:高い血圧に逆らって血液を送り出すため、心臓は常に過剰な負担を強いられます。その結果、心臓の筋肉が厚くなる「心肥大」が起こり、最終的には心臓の機能が低下していきます。(高血圧性心筋症と言います。)

腎臓への影響:腎臓の細い血管が損傷を受け、腎機能が徐々に低下します。腎臓は血圧の調整にも関わっているため、腎機能の低下がさらなる血圧上昇を招く悪循環となります。(腎硬化症と言います。)

脳への影響:脳の血管も徐々にダメージを受け、小さな梗塞が無症状のうちに蓄積していくことがあります。これは「無症候性脳梗塞」と呼ばれ、認知機能の低下にもつながる可能性があります。(脳血管性認知症と言います。)

時間経過とリスクの関係

高血圧を5年、10年と放置すればするほど、これらの変化は着実に進行していきます。40代で高血圧を指摘されながら放置した場合、50代、60代で重大な心血管疾患を発症するリスクが大幅に高まることが、多くの研究で明らかになっています。

3. 高血圧が引き起こす主な疾患

脳卒中(脳梗塞・脳出血)

高血圧が最も直接的に関連する疾患の一つが脳卒中です。

脳梗塞:動脈硬化により狭くなった脳の血管が詰まり、脳の一部に血液が届かなくなる状態です。手足の麻痺、言語障害、意識障害などが突然起こります。

脳出血:弱くなった脳の血管が高い血圧に耐えきれず破裂する状態です。頭痛、吐き気、意識障害などが起こり、重症の場合は命に関わります。

日本脳卒中学会のデータによれば、血圧が140/90mmHg以上の方は、正常血圧の方と比べて脳卒中のリスクが約3〜4倍高いとされています。

(参考:日本脳卒中学会「脳卒中治療ガイドライン2021」)

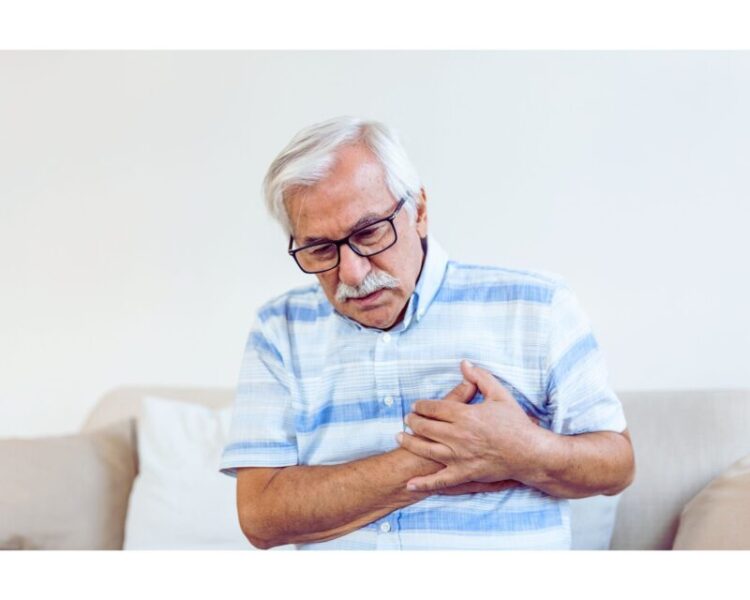

心筋梗塞・狭心症

心臓に血液を送る冠動脈が動脈硬化で狭くなったり、詰まったりすることで起こります。

狭心症:冠動脈が狭くなり、心臓への血流が不足する状態です。胸の圧迫感や痛みが特徴で、運動時や興奮時に症状が出やすくなります。

心筋梗塞:冠動脈が完全に詰まり、心臓の筋肉が壊死する状態です。激しい胸痛が30分以上続き、緊急治療が必要です。治療が遅れると命に関わります。

心不全

長年の高血圧により心臓が疲弊し、全身に十分な血液を送り出せなくなる状態です。息切れ、むくみ、疲労感などの症状が現れ、日常生活に大きな支障をきたします。

慢性腎臓病(CKD)

腎臓の細い血管が高血圧によってダメージを受け、腎機能が徐々に低下していきます。進行すると、最終的には人工透析が必要になることもあります。

日本腎臓学会の報告では、高血圧患者の約20〜30%が慢性腎臓病を合併しているとされています。

大動脈瘤・大動脈解離

体の中で最も太い血管である大動脈が、高血圧により瘤(こぶ)のように膨らんだり(大動脈瘤)、血管の壁が裂けたり(大動脈解離)する病気です。どちらも突然死につながる可能性のある重篤な疾患です。

眼底出血・網膜症

目の奥にある細い血管が高血圧によりダメージを受け、視力低下や失明につながることがあります。

4. 高血圧の予防と対処法

生活習慣の改善

高血圧の治療や予防の基本は、生活習慣の見直しです。以下のポイントを意識することで、多くの場合、血圧を下げることができます。

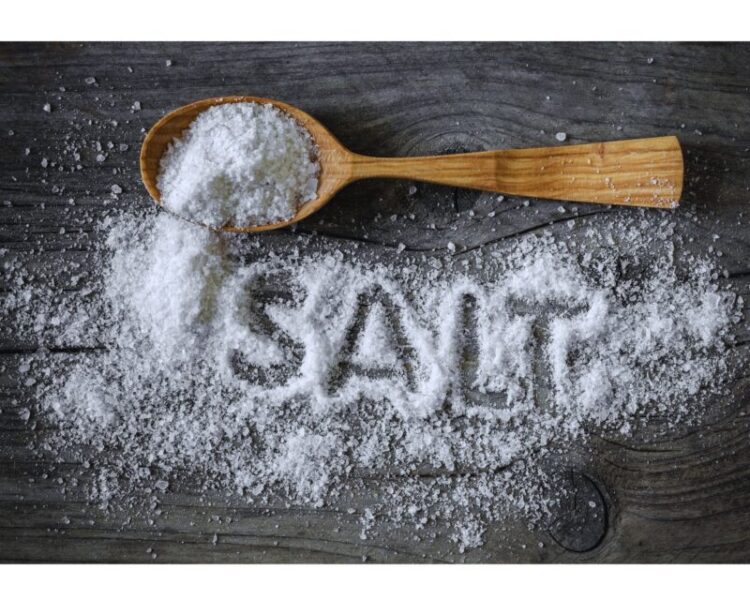

1. 減塩を心がける:日本人の食塩摂取量は1日平均約10gですが、高血圧予防のためには6g未満が推奨されています。

具体的な減塩のコツ

- 醤油やソースは「かける」のではなく「つける」

- 加工食品(ハム、ソーセージ、インスタント食品など)を控える

- だしの旨味を活かして塩分を減らす

2. 適度な運動:ウォーキング、ジョギング、水泳などの有酸素運動が効果的です。1日30分、週に3~5日程度を目標にしましょう。

運動の効果:

- 収縮期血圧を約4〜9mmHg下げる効果が期待できます

- 肥満の改善にもつながります

- ストレス解消効果もあります

3. 適正体重の維持:肥満は高血圧の重要な危険因子です。BMI(体格指数)を25未満に保つことが推奨されています。

4. 節酒:アルコールの過剰摂取は血圧を上昇させます。男性は1日日本酒換算で1合程度、女性はその半分程度が目安です。

5. 禁煙:喫煙は動脈硬化を進行させ、心血管疾患のリスクを大幅に高めます。高血圧がある方は特に、禁煙が重要です。

6. ストレス管理:慢性的なストレスも血圧上昇の一因となります。十分な睡眠、趣味の時間、リラックスする時間を確保しましょう。

定期的な血圧測定

家庭での血圧測定を習慣化することが大切です。

測定のポイント

- 朝:起床後1時間以内、排尿後、朝食・服薬前

- 夜:就寝前、入浴や食事の直後は避ける

- 座って1〜2分安静にしてから測定

- 2回測定して平均値を記録

医療機関での治療

生活習慣の改善だけでは血圧がコントロールできない場合、薬物療法が必要になります。

降圧薬の種類

- カルシウム拮抗薬

- ARB(アンジオテンシンII受容体拮抗薬)

- ACE阻害薬

- 利尿薬

- β遮断薬

これらは患者様の年齢、合併症、血圧の値などを総合的に判断して選択されます。

治療を続けることの重要性:「血圧が下がったから薬をやめた」という方がいらっしゃいますが、これは危険です。薬で血圧が下がっているのであって、薬をやめればまた血圧は上昇します。自己判断で服薬を中断せず、必ず主治医に相談しましょう。

5. よくある質問(Q&A)

Q1: 症状がないのに本当に治療が必要ですか?

A: はい、症状がなくても治療は必要です。むしろ、症状がないからこそ危険なのです。高血圧による血管や臓器のダメージは、自覚症状がないうちに静かに進行しています。症状が出た時には、すでに重大な合併症が起きている可能性があります。予防こそが最良の治療です。

Q2: 一度薬を飲み始めたら、一生飲み続けなければいけませんか?

A: 必ずしもそうとは限りません。生活習慣の改善により、減薬や休薬が可能になるケースもあります。ただし、それには医師の判断が必要です。自己判断での休薬は危険ですので、必ず主治医に相談してください。減量や休薬を目指すなら、まずは生活習慣の改善に真剣に取り組むことが重要です。

Q3: 家庭血圧計の数値と病院の数値が違うのですが?

A: これは「白衣高血圧」と呼ばれる現象で、医療機関での緊張により血圧が上昇することがあります。逆に、医療機関では正常でも家庭では高い「仮面高血圧」もあります。そのため、家庭血圧の測定が重要なのです。両方の数値を記録して、主治医に見せることをお勧めします。

Q4: 血圧が高い親がいるのですが、私も高血圧になりますか?

A: 高血圧には遺伝的要因が関与しています。両親が高血圧の場合、お子さんが高血圧になる確率は約50%と言われています。ただし、生活習慣に気をつけることで、発症を予防したり遅らせたりすることは可能です。若いうちから予防を心がけることが大切です。

Q5: 血圧が正常に戻ったら、もう心配ないですか?

A: 血圧が正常範囲に戻ったことは素晴らしいことですが、それで安心してはいけません。一度高血圧と診断された方は、再び血圧が上昇しやすい傾向があります。引き続き生活習慣に気をつけ、定期的な血圧測定と健康診断を続けることが重要です。

6. まとめ

高血圧は「サイレントキラー」と呼ばれるように、自覚症状がないまま進行し、ある日突然、命に関わる重大な病気を引き起こす可能性のある疾患です。

この記事のポイント

- 高血圧を放置すると、脳卒中、心筋梗塞、心不全、腎不全などの重大な疾患につながります

- 症状がなくても、血管や臓器へのダメージは着実に進行しています

- 生活習慣の改善(減塩、運動、適正体重、節酒、禁煙)が基本です

- 必要に応じて薬物療法を行い、血圧を適切にコントロールすることが重要です

- 自己判断での服薬中断は危険です。必ず医師に相談しましょう

高血圧と診断されたら、それは健康を見直す絶好の機会です。早期に適切な治療を始めることで、これらの合併症の多くは予防できます。

もし健康診断で高血圧を指摘されたら、「まだ大丈夫」と放置せず、ぜひ早めに医療機関を受診してください。また、すでに治療中の方も、自己判断で服薬を中断せず、主治医と相談しながら治療を継続していきましょう。

当クリニックでは、循環器内科専門医として、患者様お一人おひとりの状態に合わせた丁寧な診療を心がけております。高血圧に関するご相談や治療については、どうぞお気軽にご相談ください。

執筆者プロフィール

田邉弦

丹野内科・循環器・糖尿病内科 院長

- 日本内科学会 総合内科専門医・認定内科医

- 日本循環器学会 循環器専門医

- 日本心血管インターベンション治療学会 認定医

- 日本内科学会 JMECCインストラクター

- 日本救急医学会 ICLSインストラクター

- 認知症サポート医

インタビュー記事はこちらからご覧ください。