- 2025年11月4日

血糖値スパイクとは?原因・症状・予防法を内科医が徹底解説

こんにちは。丹野内科・循環器・糖尿病の田邉優希です。「食後に急に眠くなる」「疲れやすい」「集中力が続かない」こんなお悩みはありませんか?実はこれらの症状、血糖値スパイクが原因かもしれません。血糖値スパイクとは、食後に血糖値が急激に上昇し、その後急降下する現象のことです。健康診断では「正常」と判定された方でも、食後の血糖値スパイクが起きている可能性があり、放置すると将来的な糖尿病や心血管疾患のリスクを高めることが指摘されています。

本記事では、糖尿病内科専門医の視点から、血糖値スパイクの基礎知識から具体的な予防法まで、わかりやすく解説いたします。日々の診療で多くの患者様からご質問をいただくテーマですので、皆様の健康管理にお役立ていただければ幸いです。

目次

- 血糖値スパイクとは?基礎知識を理解しよう

- 血糖値スパイクが起こる原因とメカニズム

- 血糖値スパイクによる症状と健康への影響

- 血糖値スパイクのセルフチェック方法

- 効果的な予防法と日常生活での対策

- よくある質問(Q&A)

- まとめ

血糖値スパイクとは?基礎知識を理解しよう

血糖値スパイクの定義

血糖値スパイク(グルコーススパイク、食後高血糖とも呼ばれます)とは、食事の後に血糖値が急激に上昇し、その後急速に低下する現象を指します。通常、健康な方の場合、食後の血糖値は緩やかに上昇し、インスリンの働きによってゆっくりと正常値に戻っていきます。

しかし、血糖値スパイクが起きると、食後1〜2時間で血糖値が急上昇し(140mg/dL以上、場合によっては180mg/dL以上)、その後インスリンの過剰分泌によって急降下するという、まるでジェットコースターのような変動を示すのです。

なぜ問題なのか

重要なのは、空腹時の血糖値が正常範囲内(100mg/dL未満)であっても、食後の血糖値スパイクは起こりうるという点です。そのため、年に一度の健康診断で空腹時血糖値だけを測定している場合、この問題を見逃してしまう可能性があります。

日本糖尿病学会の報告によれば、食後高血糖は将来的な2型糖尿病の発症リスクを高めるだけでなく、動脈硬化の進行や心血管疾患のリスク増加とも関連していることが示されています。

血糖値スパイクが起こる原因とメカニズム

主な原因

血糖値スパイクが起こる原因は複数ありますが、主に以下のような要因が挙げられます。

1. 食事内容の問題

最も一般的な原因は、糖質(炭水化物)を多く含む食品の摂取です。特に、白米、白パン、麺類、スイーツなど、精製された炭水化物は消化吸収が早く、血糖値を急上昇させやすい特徴があります。

例えば、お昼に丼物や麺類だけを食べた後、午後に強い眠気に襲われた経験はありませんか?これは典型的な血糖値スパイクの症状です。

2. 食べ方の問題

同じ食材でも、食べる順番や速度によって血糖値の上昇速度は変わります。早食いや、炭水化物から先に食べる習慣は血糖値スパイクを引き起こしやすくなります。

3. 運動不足

筋肉は血糖を取り込んでエネルギーとして利用する重要な器官です。運動不足により筋肉量が減少すると、血糖を処理する能力が低下し、食後の血糖値が上がりやすくなります。

4. 睡眠不足やストレス

睡眠不足やストレスは、コルチゾールなどのストレスホルモンの分泌を増加させ、インスリンの効きを悪くします(インスリン抵抗性の増加)。その結果、血糖値のコントロールが難しくなります。

体内で何が起きているのか

食事で糖質を摂取すると、腸で吸収されて血液中のブドウ糖(血糖)が増加します。すると膵臓からインスリンというホルモンが分泌され、血糖を細胞内に取り込ませることで血糖値を下げようとします。

血糖値スパイクが起きている状態では、血糖値が急激に上昇するため、膵臓は大量のインスリンを分泌します。しかし、このインスリンの過剰分泌により、今度は血糖値が正常値よりも低くなりすぎてしまい(反応性低血糖)、様々な不快な症状が現れるのです。

血糖値スパイクによる症状と健康への影響

短期的な症状

血糖値スパイクが起きると、以下のような症状が現れることがあります。

食後1〜2時間後に現れる症状

- 強い眠気や倦怠感

- 集中力の低下

- イライラ感

- 頭痛やめまい

- 動悸や手の震え

- 異常な空腹感や甘いものへの渇望

これらの症状は、血糖値の急降下に伴う反応性低血糖によるものと考えられています。特に仕事や勉強の効率が落ちてしまうため、日常生活への影響は小さくありません。

長期的な健康リスク

より深刻なのは、血糖値スパイクを繰り返すことによる長期的な健康への影響です。

1. 糖尿病のリスク増加

血糖値スパイクを繰り返すと、膵臓が疲弊し、インスリンを十分に分泌できなくなったり、細胞がインスリンに反応しにくくなったりします。これが進行すると、2型糖尿病を発症するリスクが高まります。

国際糖尿病連合(IDF)の報告では、食後高血糖のある方は、正常な方と比較して2型糖尿病の発症リスクが約2倍になるとされています。

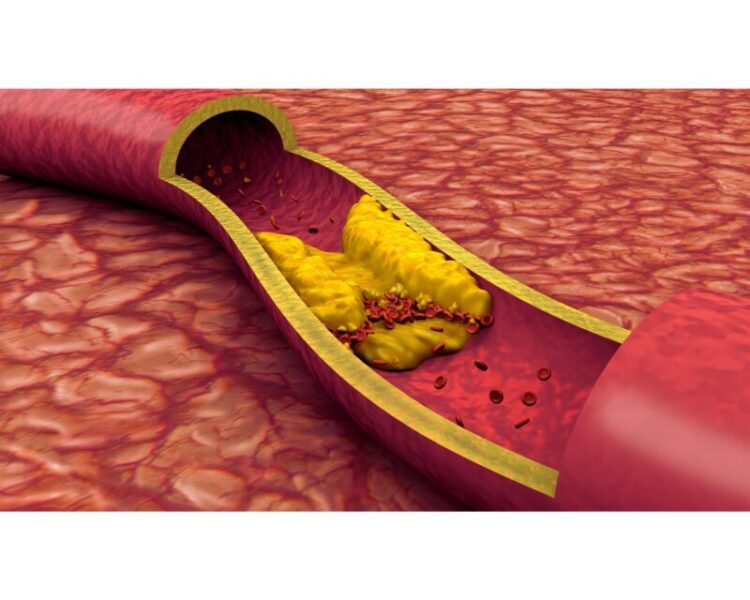

2. 動脈硬化の進行

血糖値の急激な変動は、血管の内皮細胞にダメージを与え、動脈硬化を促進することが研究で明らかになっています。これにより、心筋梗塞や脳卒中などの心血管疾患のリスクが上昇します。

3. 認知機能への影響

近年の研究では、血糖値スパイクと認知機能低下の関連も指摘されています。血糖値の急激な変動が脳の血管にダメージを与え、将来的な認知症リスクを高める可能性があるとされています。

4. 体重増加と肥満

インスリンは脂肪の合成を促進するホルモンでもあります。血糖値スパイクにより過剰に分泌されたインスリンは、余分なエネルギーを脂肪として蓄積させやすくし、体重増加や肥満につながります。

血糖値スパイクのセルフチェック方法

ご自身に血糖値スパイクが起きているかどうか、以下のチェックリストで確認してみましょう。

生活習慣チェック

- 食事は炭水化物中心で、野菜や魚をあまり食べない

- 早食いの傾向がある(15分以内に食事を終える)

- 朝食を抜くことが多い

- 間食に甘いものやスナック菓子をよく食べる

- 運動習慣がない(週に150分未満の運動)

- 睡眠時間が6時間未満

- 仕事や日常生活でストレスを感じることが多い

症状チェック

- 食後1〜2時間後に強い眠気を感じる

- 午後になると集中力が続かない

- 食後に疲労感や倦怠感を感じる

- 食事の後にイライラしやすくなる

- 食事から数時間後に異常な空腹感を感じる

- 頭痛やめまいを頻繁に感じる

3つ以上当てはまる場合は、血糖値スパイクが起きている可能性があります。気になる方は、医療機関での検査をお勧めいたします。

医療機関での検査

より正確に血糖値スパイクの有無を確認するには、以下の検査が推奨されます。

75g経口ブドウ糖負荷試験(OGTT):ブドウ糖を飲んでいただき、その後の血糖値の変化を時間を追って測定する検査です。食後の血糖値の推移を詳しく知ることができます。

持続グルコース測定(CGM):腕にセンサーを装着し、24時間連続で血糖値を測定します。日常生活での血糖値の変動パターンを把握できる優れた検査です。(ただしインスリンを使用していない場合、自費となります。当院ではフリースタイルリブレを取り扱っており、自費では2週間分で7700円です。)

フリースタイルリブレに関しては過去のブログ「フリースタイルリブレではじめる新時代の血糖管理 〜負担軽減と日常生活の質向上〜」をご覧ください。

HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー):過去1〜2ヶ月の平均血糖値を反映する指標です。ただし、血糖値スパイクがあっても平均値は正常範囲内のこともあるため、他の検査と組み合わせて評価することが重要です。

HbA1cに関しては過去のブログ「糖尿病に欠かせない指標!HbA1cってなに?目標値は?」をご覧ください。

効果的な予防法と日常生活での対策

血糖値スパイクは、日常生活の工夫で予防・改善することが可能です。以下の方法を実践してみましょう。

食事の工夫

1. 食べる順番を変える(ベジタブルファースト)

最初に野菜や海藻、きのこ類などの食物繊維を多く含む食品から食べ始めることで、糖質の吸収速度を緩やかにすることができます。次にタンパク質(肉、魚、卵、豆腐など)、最後に炭水化物(ご飯、パン、麺類)の順で食べるのが理想的です。

具体例:定食を食べる場合

- サラダや小鉢(野菜、海藻)→ 2. メインのおかず(魚や肉)→ 3. ご飯

2. よく噛んでゆっくり食べる

早食いは血糖値を急上昇させる大きな要因です。一口30回を目標によく噛み、最低でも20分かけて食事をすることを心がけましょう。よく噛むことで満腹感も得られやすくなり、食べ過ぎの防止にもつながります。

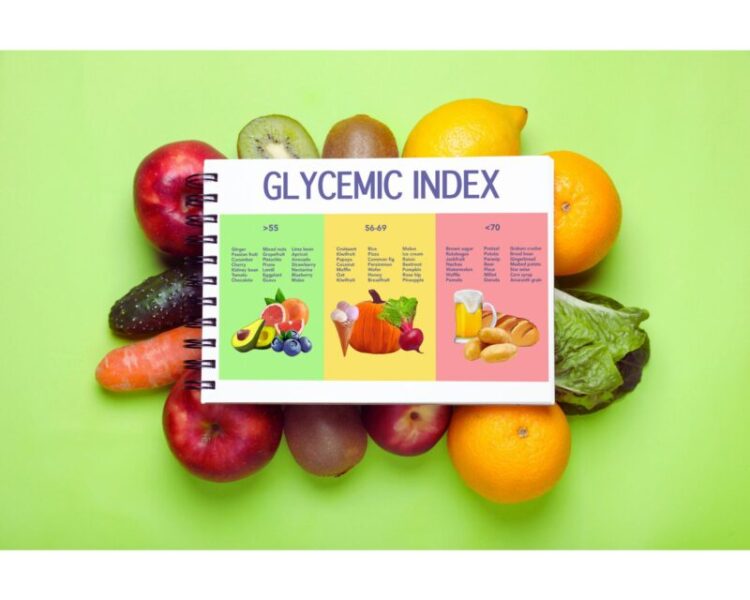

3. 低GI食品を選ぶ

GI(グリセミック・インデックス)とは、食品が血糖値を上昇させる速度を数値化したものです。低GI食品を選ぶことで、血糖値の急上昇を防ぐことができます。

低GI食品の例:

- 主食:玄米、全粒粉パン、そば、オートミール

- 野菜:葉物野菜、ブロッコリー、きのこ類

- タンパク質:魚、鶏肉、大豆製品、卵

- その他:ナッツ類、ヨーグルト

高GI食品(避けるべきもの):

- 白米、白パン、うどん

- じゃがいも、にんじん(大量摂取)

- 砂糖、スイーツ、清涼飲料水

4. 食物繊維を積極的に摂る

食物繊維は糖質の吸収を遅らせる働きがあります。野菜、海藻、きのこ、豆類などを毎食取り入れることが推奨されます。目安として1日20g以上の食物繊維摂取を心がけましょう。

5. 朝食を抜かない

朝食を抜くと、次の食事での血糖値スパイクがより大きくなることが研究で示されています。忙しい朝でも、ヨーグルトとナッツ、バナナと卵など、簡単なものでも構いませんので朝食を摂る習慣をつけましょう。

運動習慣

食後の軽い運動

食後15〜30分後に軽い運動をすることで、筋肉が血糖を取り込み、血糖値の上昇を抑えることができます。激しい運動は必要ありません。10〜15分の散歩や、軽い家事でも効果があります。

定期的な運動習慣

週に150分以上の中等度の有動運動(早歩き、水泳、サイクリングなど)や、週2回以上の筋力トレーニングが推奨されます。筋肉量を増やすことで、日常的に血糖を処理する能力が向上します。

生活習慣の改善

十分な睡眠

睡眠不足はインスリン抵抗性を高め、血糖コントロールを悪化させます。1日7〜8時間の質の良い睡眠を確保することが重要です。

ストレス管理

ストレスホルモンは血糖値を上昇させます。適度な運動、趣味の時間、深呼吸や瞑想など、自分に合ったストレス解消法を見つけることが大切です。

よくある質問(Q&A)

Q1. 血糖値スパイクと糖尿病の違いは何ですか?

A. 血糖値スパイクは「食後の血糖値の急激な上昇と下降」という現象であり、それ自体は病気ではありません。しかし、血糖値スパイクを繰り返すことで、将来的に糖尿病を発症するリスクが高まります。糖尿病は、慢性的に血糖値が高い状態が続く疾患で、合併症のリスクがある病気です。血糖値スパイクは「糖尿病予備軍」や「隠れ糖尿病」と呼ばれる状態に含まれることもあります。

Q2. 果物も血糖値スパイクの原因になりますか?

A. 果物には果糖が含まれているため、大量に食べると血糖値が上昇します。ただし、果物には食物繊維やビタミン、ミネラルも豊富に含まれているため、適量であれば健康的な食品です。1日の目安は200g程度(りんご1個、みかん2個など)で、食後のデザートとして食べるよりも、食事の一部として食べる方が血糖値の急上昇を防げます。果物ジュースは食物繊維が除かれているため、血糖値が上がりやすいので注意が必要です。

Q3. 血糖値スパイクを防ぐサプリメントはありますか?

A. 食物繊維を含むサプリメント(イヌリン、グアーガムなど)や、一部の機能性表示食品は血糖値の上昇を緩やかにする効果が報告されています。ただし、サプリメントに頼るのではなく、まずは食事内容や食べ方、運動習慣などの生活習慣の改善が基本となります。サプリメントの使用を検討される場合は、かかりつけ医にご相談ください。

Q4. 血糖値スパイクは痩せている人でも起こりますか?

A. はい、起こります。血糖値スパイクは肥満の方に多い傾向はありますが、痩せている方や標準体重の方でも、食事内容や食べ方、運動不足、遺伝的要因などにより起こることがあります。体型に関わらず、食後の眠気や疲労感などの症状がある場合は注意が必要です。

Q5. 一度血糖値スパイクが起きたら、もう治らないのですか?

A. いいえ、そんなことはありません。血糖値スパイクは生活習慣の改善により予防・改善が可能です。適切な食事療法、運動習慣、睡眠、ストレス管理などを継続することで、多くの方で改善が見られます。早期に対策を始めることで、将来的な糖尿病の発症も予防できる可能性が高まります。

まとめ

血糖値スパイクは、食後の血糖値が急上昇し急降下する現象で、様々な不快な症状を引き起こすだけでなく、長期的には糖尿病や心血管疾患のリスクを高める可能性があります。

しかし、血糖値スパイクは日常生活の工夫で予防・改善することが可能です。以下のポイントを意識して、今日から実践してみましょう。

今日から始められる5つのポイント

- 野菜から先に食べる「ベジタブルファースト」を実践する

- よく噛んでゆっくり食事をする(一口30回、食事時間20分以上)

- 食後15〜30分後に軽い運動(散歩など)をする

- 白米を玄米に、白パンを全粒粉パンに変えるなど、低GI食品を選ぶ

- 十分な睡眠(7〜8時間)を確保する

これらの対策を継続することで、多くの方で症状の改善が期待できます。

もし、生活習慣の改善を行っても症状が続く場合や、健康診断で血糖値の異常を指摘された場合は、早めに医療機関を受診されることをお勧めいたします。当クリニックでも、血糖値スパイクに関するご相談や検査を行っておりますので、お気軽にご相談ください。

皆様の健康的な生活をサポートするため、今後も糖尿病予防や生活習慣病に関する情報を発信してまいります。

執筆者プロフィール

丹野内科・循環器・糖尿病内科 副院長 田邉 優希

- 日本糖尿病学会 糖尿病専門医

- 日本内科学会 総合内科専門医

- 日本医師会 認定産業医