- 2025年7月14日

腎臓病の食事療法ガイド|内科専門医が解説する正しい食事管理

こんにちは。丹野内科・循環器・糖尿病内科の田邉弦です。腎臓病と診断されると、多くの患者様が「これから何を食べれば良いのだろう」「今までの食事を変えなければならないのか」といった不安を抱かれることでしょう。今回は内科専門医の立場から、腎臓病における食事療法について詳しくご説明いたします。食事療法は腎臓病の進行を遅らせ、症状を軽減するために非常に重要な治療の一部です。しかし、一人ひとりの病気の進行度や体調によって適切な食事内容は異なります。この記事では、腎臓病の基礎知識から具体的な食事管理のポイントまで、患者様とそのご家族に役立つ情報を分かりやすくお伝えします。

目次

腎臓病の基礎知識

腎臓の働きとは

腎臓は体の中で「浄水器」のような役割を果たしている重要な臓器です。主な働きとして、血液から老廃物や余分な水分を取り除き、尿として体外に排出することが挙げられます。また、血圧の調整や赤血球の産生を促すホルモンの分泌、体内の電解質バランスの維持など、生命維持に欠かせない多くの機能を担っています。

正常な腎臓では、1日に約180リットルもの血液がろ過され、そのうち約99%が再吸収されて、最終的に約1.5〜2リットルの尿が作られます。この精密な仕組みが働くことで、私たちの体は健康な状態を保つことができるのです。

腎臓病の種類と進行段階

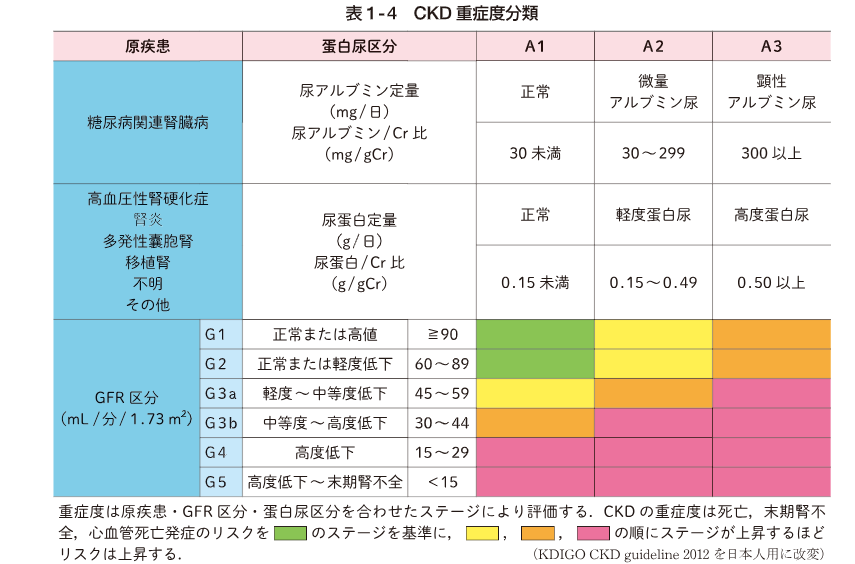

腎臓病は大きく分けて急性腎不全と慢性腎臓病(CKD:Chronic Kidney Disease)に分類されます。急性腎不全は短期間で腎機能が急激に低下する状態で、原因を取り除くことで回復が期待できます。一方、慢性腎臓病は3か月以上にわたって腎機能の低下や尿タンパクなどの腎障害が続く状態です。今回は主に慢性腎臓病の食事についての話です。慢性腎臓病は、原因疾患、腎機能、蛋白尿もしくはアルブミン尿を組み合わせたステージによって上記のように分類されています。早期発見・早期治療により、病気の進行を遅らせることが可能です。

腎臓病が体に与える影響

老廃物の蓄積による症状

腎機能が低下すると、通常なら尿として排出される老廃物が体内に蓄積されるようになります。特に問題となるのが、タンパク質の代謝産物である尿素窒素やクレアチニンです。これらの物質が血液中に増加すると、吐き気や食欲不振、だるさといった症状が現れることがあります。ただし症状の出現には、腎臓病悪化(老廃物蓄積)のスピードも関係があります。慢性的に腎臓が悪い方は、尿素窒素やクレアチニン高値が続いていても体が慣れてしまっているので、症状が出づらいです。

電解質バランスの乱れ

腎臓病が進行すると、ナトリウム(塩分)、カリウム、リンなどの電解質のバランスを適切に調整できなくなります。これにより、以下のような症状や合併症が起こる可能性があります。

ナトリウム(塩分)の蓄積

- むくみ(浮腫)

- 血圧上昇

- 心臓への負担増加

カリウムの蓄積

- 筋力低下

- 不整脈

- 重篤な場合は心停止のリスク

リンの蓄積

- 骨の弱化

- 血管の石灰化

- 皮膚のかゆみ

腎臓病の食事療法の基本原則

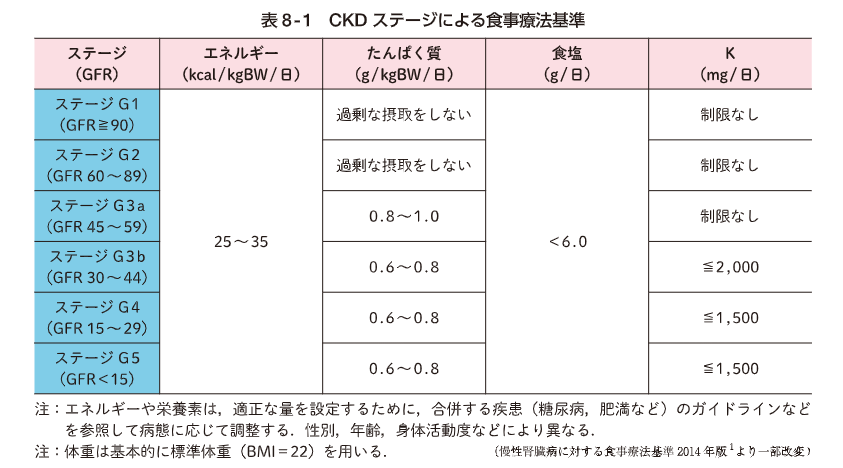

腎臓病に対して食事療法・栄養管理はとても重要です。以下に推奨されている表を

エネルギー(カロリー)の確保

腎臓病の食事療法で最も重要なのは、適切なエネルギー摂取を維持することです。多くの患者様が食事制限を意識するあまり、必要なカロリーまで制限してしまい、栄養不良を招くケースがあります。

一般的に、腎臓病患者様に推奨される1日のエネルギー摂取量は、標準体重1kgあたり25〜35kcalとされています。例えば、標準体重が60kgの方であれば、1日1500〜2100kcalが目安となります。ただし、年齢や活動量、病気の進行度によって個人差があるため、主治医や管理栄養士との相談が重要です。

タンパク質制限の考え方

腎機能が低下している場合、タンパク質の制限が必要になることがあります。これは、タンパク質の代謝産物である尿素窒素などが腎臓に負担をかけるためです。しかし、タンパク質は筋肉や免疫機能の維持に欠かせない栄養素でもあり、過度な制限はサルコペニアやフレイルの危険性もあります。慢性腎臓病のステージによって、上記の表8-1のように推奨されるタンパク質摂取量は変わります。

塩分制限の重要性

塩分の過剰摂取は、むくみや高血圧の原因となり、腎臓への負担を増加させます。日本人の平均的な塩分摂取量は1日約10gと言われていますが、腎臓病患者様には1日6g未満の摂取が推奨されています。

塩分6gというのは、小さじ1杯程度の量です。これを1日3回の食事で分けると、1食あたり2g程度となります。市販の味噌汁1杯には約1.5gの塩分が含まれているため、調理方法の工夫が必要になります。

具体的な食事管理のポイント

カリウム制限のコツ

腎機能が低下すると、カリウムの排出能力が低下するため、血液中のカリウム濃度が上昇しやすくなります。CKD診療ガイド2024では、ステージG3bで2,000mg/日以下、ステージG4〜G5では1,500mg/日以下のカリウム制限が推奨されています。(表8-1)

ただし、血液検査でカリウム値が安定している場合は制限が不要なこともあります。(血清K値は、4.0~5.5mEq/Lに管理することが推奨されています。) カリウムは多くの食品に含まれているため、完全に避けることは困難ですが、以下の方法で摂取量を減らすことができます。

野菜・果物の下処理方法

- 水にさらす: 野菜や果物を細かく切って、2〜3回水を替えながら1時間程度水にさらします

- 茹でる: 野菜を茹でる際は、茹でる前に一口大の大きさに切ってから茹でるのがポイントです

- 冷凍野菜の活用: 冷凍野菜は製造過程でカリウムが減少しているものが多いです

カリウムの多い食品(注意が必要)

- バナナ、メロン、キウイ

- ほうれん草、ブロッコリー、じゃがいも

- アボカド、ドライフルーツ

- 乳製品、豆類

水分管理の考え方

腎機能が低下すると、水分の調整能力も低下します。腎臓は脱水に弱いので、脱水には特に注意が必要です。しかし透析患者様では、透析以外では水分コントロールができないので、厳格な水分管理が必要になります。この辺りは主治医によく相談して下さい。

食事の工夫とレシピのアイデア

だしを効かせた調理法

塩分を減らしても美味しく食べられるよう、だしを効かせた調理がおすすめです。昆布やかつお節、干し椎茸などの天然だしは、うま味成分が豊富で満足感のある味付けができます。

香辛料やハーブの活用

こしょう、七味唐辛子、カレー粉、にんにく、しょうが、バジル、パセリなどの香辛料やハーブを使うことで、塩分を控えても風味豊かな料理を作ることができます。

酸味の利用

レモンや酢、トマトなどの酸味を上手に使うことで、塩分控えめでも物足りなさを感じにくくなります。

よくある質問(Q&A)

Q1: 腎臓病でも外食はできますか?

A1: 外食も工夫次第で楽しむことができます。以下の点に注意してください

- 味噌汁は汁を最後まで飲まないなど調整する

- ドレッシングやソースは別添えにしてもらう

- 薄味を心がけているお店を事前に調べる

- 食べきれない分は持ち帰りができるか確認する

栄養成分表示のある外食チェーンを利用すると、塩分やカリウムの量が分かりやすく便利です。

Q2: 腎臓病の食事制限はずっと続けなければならないのですか?

A2: 食事制限の内容と期間は、腎機能の状態によって変わります。病気の初期段階では軽度の制限から始まり、進行に応じて調整されることが一般的です。定期的な検査結果をもとに、主治医と相談しながら、その時々に適した食事療法を続けることが大切です。

Q3: サプリメントは摂取しても良いですか?

A3: サプリメントの摂取については、必ず主治医に相談してから決めてください。腎臓病では以下の理由で注意が必要です

- ビタミンやミネラルの過剰摂取により、かえって体に負担をかける可能性

- 薬剤との相互作用のリスク

- 腎機能に影響を与える成分が含まれている場合

特に、カリウムやリン、マグネシウムを含むサプリメントは避けるべきです。

Q4: 食事制限でストレスを感じています。どうすれば良いでしょうか?

A4: 食事制限によるストレスは多くの患者様が経験されることです。以下のような対処法をお試しください

- 完璧を求めすぎず、8割程度できれば良いと考える

- 新しい調理法や食材にチャレンジして、食事を楽しむ

- 同じ病気を持つ患者様との情報交換

- 家族や友人に理解と協力を求める

無理をしすぎると長続きしません。困ったときは遠慮なくかかりつけ医にご相談ください。

まとめ

腎臓病の食事療法は、病気の進行を遅らせ、症状を軽減するために非常に重要な治療の一部です。しかし、一人ひとりの状態に応じた個別の対応が必要であり、画一的な制限ではなく、その方に最適な食事内容を見つけることが大切です。

重要なポイントのまとめ

- 適切なエネルギー摂取の維持: 制限よりもまず必要なカロリーを確保

- 段階的なタンパク質調整: 病期に応じた適切な摂取量の調整

- 塩分制限: 1日6g未満を目標とした継続的な取り組み

- カリウム管理: 調理の工夫による摂取量のコントロール

- 水分バランス: 病状に応じた適切な水分管理

生活習慣病すべての管理に言えることですが、食事療法を成功させるカギは「無理をしすぎないこと」と「継続すること」です。完璧を求めすぎず、できることから少しずつ始めて、徐々に生活に取り入れていくことが大切です。

また、食事療法は医師、栄養士、薬剤師、看護師などの医療チームと患者様・ご家族が協力して行うものです。困ったことや不安なことがあれば、遠慮なくご相談ください。定期的な検査結果をもとに、食事療法の内容を調整していくことで、QOL(生活の質)を保ちながら病気と上手に付き合っていくことが可能です。一人で抱え込まず、周りの支援を受けながら、前向きに治療に取り組んでいきましょう。

参考文献